離陸中のエンジン故障に関しては、故障がV1(決心速度)の手前で発生するか、後かで全く対応が異なってくる。V1以降に故障が発生した場合は、そのまま離陸操作を継続する。私がエアバスA320の限定変更の試験を受けたときは、下地島で実機のエンジンをアイドルに絞って実施していた。 つぎにボーイング747-400の試験の時には、シミュレーターでの実施に変更されていた。実機では危険過ぎることと、シミュレーターの性能が向上して、ほぼ実機と同じヴィジュアル(見え方)と操縦感覚を模擬できるようになったからだ。

それではV1以降にエンジンが故障した際の、シミュレーターでの操縦方法について簡単に解説しよう。

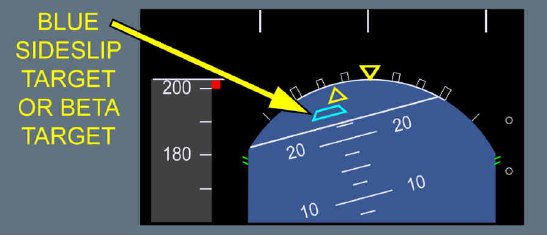

滑走路に入ると、まずセンターラインを前脚が挟むようにして機体を停止させる。上の画像の計器盤にある二つのディスプレイの真ん中にセンターラインを持ってくるようにするとOKだ。試験の時は、視程が200mに設定されるのでセンターラインライト(滑走路中心線灯)とサイドのタッチダウンゾーンライト(車輪を接地させる目標)の一部しか見えない。離陸の許可を受けると、スラストレバー(自動車のアクセル)をN1 50%の位置まで進める。踏んでいたブレーキを緩めながら、スラストレバーを離陸の位置にセットすると、飛行機はゆっくりと加速を始める。 ここで大切なのは、センターラインをキープすることだ。横風の影響やパワーが安定するまでは、結構ラダー操作が必要だが、機が加速するにつれて小さな入力でセンターラインをキープする事が出来る。上の画像は機速が100ノットであるから、これからV1までは重大なトラブル以外は離陸を継続することになる。速度がV1の5ノット手前になったころ右席のPM(操縦しない方のパイロット)が「ブイ―」とコールを始め、V1になったところで「ワン」とコールする。そこでスラストレバーから手を放す。これ以降のRTO(離陸中止)操作はない。

ここから先は、実際にシミュレーターを動かしながらでないと、うまく説明できないので読み流す程度にしておいてほしい。 V1のコールの後、教官がどちらかのエンジンを故障させる。機体はエンジンが故障した方向に曲がろうとするので、センターラインをキープするように、生きているエンジン側のラダーをゆっくりと踏み込んで行く。次にPMが機首上げ速度を「ローテイト」とコールするので、機体を傾けないようにしながら、機首をゆっくりと上げていく。通常の場合は、1秒に3度のレートで15度まで機首を上げるのだが、エンジンが故障の場合は、1秒に2度のレートで12.5度まで機首を上げる。この時に大切なのは、飛行機を傾けないことだ。訓練ではすぐに雲の中に入ってしまうので外は何も見えない。昇降計がプラスになったのを確認して脚を上げる。飛行機が滑っていると計器のトップに示されている三角形と台形がずれるので、これを合わせるようにラダーペダルを踏み、ラダートリム(ペダルを踏む力を軽減させる)を生きているエンジン側に一杯取り、オートパイロットをオンにする。これで機体は安定した状態で、ゆっくりと上昇を続ける。

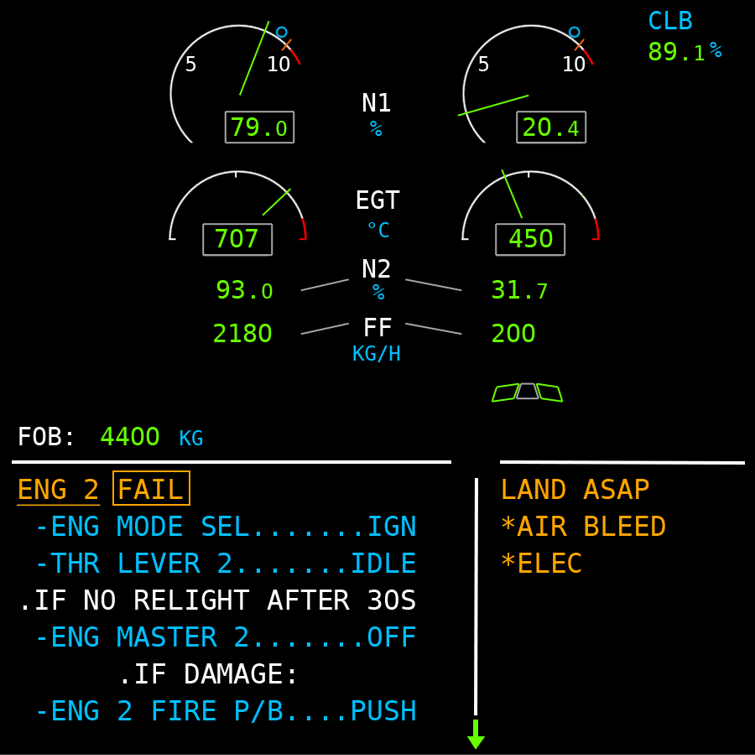

A320を始めエアバスの飛行機では、異常が発生した場合コンピューターが故障の状況を検知して必要な手順を ECAM(Electronic Centralized Aircraft Monitoring)に表示させる。この場合は、右側のエンジンの故障だ。PF(操縦しているパイロット)は「ECAM ACTION」とコールして操作の開始を指示しする。 ENG MODE SEL…IGN (点火プラグ)をオンにする。これ以降、正しい操作をするとブルーのラインは消えていく) THR LEVER 2…IDLE ( PMが右側スラストレバーをアイドルにとコール、PFは 右側のスラストレバーに手を添えて「Confirm」(確認しろ)とコールする。

PMは間違いが無いかを確認し「Confirm」(確認した)と答える。 そこでPFはゆっくりとスラストレバーをアイドルの位置まで引く。 右側のエンジンが再起動していないことを確認して ENG MASTER 2…OFF THR LEVERの時と同様に、PF PM双方で確認してMASTER SWを切る。

これで右側のエンジンは燃料、油圧、電気系統がカットされ完全に停止する。

ボーイング、エアバスなどメーカーを問わずエンジンが故障した場合は、PF,PMが相互に故障したエンジンを確認して停止させることになっています。この確認操作を行わなかった為に、悲惨な事故につながったケースがあった。

2015年2月4日、台北松山空港から金門空港へ向かっていたトランスアジア航空235便(ATR72-600)は離陸上昇中1200フィート(360m)付近で、右エンジンの出力を測るトルク系統が故障してプロペラがオートフェザー(プロペラの角度を進行方向と平行にして抵抗を減らす機能)になり推力を失なった。通常は故障した右エンジンを停止させ、残る左エンジンで飛行を継続し安全に着陸する事ができる。ところがこの便の機長は、定められた手順を取らず、何故か正常な左エンジンを止めてしまった。副操縦士は機長が誤った操作をしているのに気づいていたが、強くアドバイスすることはなかった。

間違いに気づいた機長は、左エンジンの再始動を指示したが時すでに遅く、機体は左に大きく傾いたまま川に墜落、乗員乗客58名の内43名が死亡15名が重軽傷を負った。高速道路を走行中のタクシーが機体と接触し乗車していた2名が軽傷を負った。

事故後の調査で、機長が以前よりトラブルが発生した場合の対応能力に問題があったことが判明した。日本の航空会社ではまず起こりえない事故だと思うが、こういったケースを防ぐためにCRM (Cockpit Resource Management)として、操縦室内の総合能力を向上させるための訓練が各航空会社で実施されている。

コメント